姫路文学館って?

姫路文学館は、姫路を中心とした播磨ゆかりの文人たちを顕彰し、資料の収集および調査、研究を行うとともにあらゆる文学活動の拠点とすることを目的に、平成3年(1991年)4月、市制百周年事業の一環として開館した博物館施設です。国宝姫路城の北西に位置し、建築家 安藤忠雄 氏の設計によるユニークなデザインが古い町並みに新しい風景を添えています。

姫路文学館の特別展・企画展のお知らせ

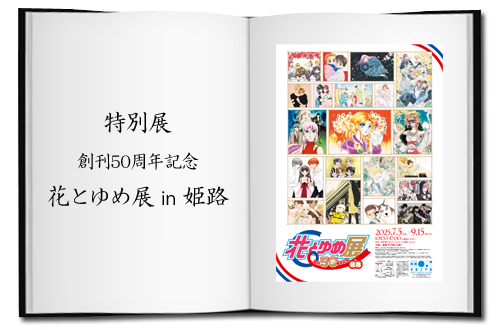

特別展「創刊50周年記念 花とゆめ展 ㏌ 姫路」

2024年5月に創刊50周年を迎えた少女まんが雑誌『花とゆめ』は、親世代(かつての読者)から子世代(いまの読者)、そしてさらに次世代まで多くの読者に親しまれてきました。数多くの名作を生みだす本誌は、彼・彼女らのバイブルとなり、今もなお世の中に大きな影響を与え続けています。本展は50周年を記念する「パーティー」をキーワードに、幅広い世代の方々に『花とゆめ』の作品が切り開いてきた少女まんがの世界、読者に届けてきたときめきと感動の数々をお楽しみいただく展覧会です。雑誌を彩ってきた数々の作品の貴重な原画やふろく等の展示、体験コーナーやフォトスポットなどを通して、『花とゆめ』のオンリーワンの世界観をご体感ください。

【会期】2025年7月5日(土)~9月15日(月・祝)

姫路文学館

- 所在地

- 〒670-0021 姫路市山野井町84番地

- 電話番号

- 079-293-8228

- FAX

- 079-298-2533

- 開館時間

- 10:00-17:00 ※入館は16:30まで

- 休館日

- 毎週月曜日(休日の場合は開館)、休日の翌日(土日の場合は開館)、年末年始(12月25日~1月5日)

バスで

【1】JR・山電姫路駅前の神姫バスターミナル9・10・17・18番(一部停車しない系統がありますので、ご確認ください)乗り場から乗車約6分「市之橋文学館前」下車→北へ徒歩約4分

【2】城周辺観光ループバス「清水橋・文学館前」下車→西へ徒歩約3分

お車で

【1】姫路バイパス「中地ランプ」下車→北東へ約15分

【2】山陽自動車道「姫路西I.C」下車→南東へ約25分「姫路東I.C」下車→南西へ約25分

【3】中国縦貫自動車道「福崎I.C」より播但連絡自動車道「砥堀ランプ」下車→南西へ約25分

【4】国道2号線より、大手前通りを北上→姫路城前を西へ約700m→野本眼科の角を右折約200m

※駐車場(50台・無料)※大型バスでご来館の場合は事前にご連絡ください